SBI新生銀行の住宅ローン 審査は厳しい?甘い?

2025年2月18日

SBI新生銀行の住宅ローン 審査は厳しい?甘い?

住宅ローンを借りるには、希望する住宅ローンの利⽤条件を満たし、かつ、利用申込を行って審査に通過する必要があります。

住宅ローンの利用可否を決める審査の基準は金融機関ごとに異なりますが、通常、年収、雇用形態や勤務状況、信用情報、借入額、物件の評価などが総合的に評価されます。

今回はSBI新生銀行の住宅ローンや、審査基準について解説しています。

記事の中では、SBI新生銀行の住宅ローンのメリットや最新キャンペーンには少し触れていますが、最新状況はこちらで事前に確認しておいてください。この記事では、住宅ローンの「厳しい基準」や「甘い基準」になっている審査項目を確認しながら、住宅ローンの審査について解説しています。

なお、SBI新生銀行の住宅ローンは借り入れ可能限度額が3億円もある住宅ローンです。誰でも3億円も借りられるわけではありませんが、、最大で3億円も貸し出す住宅ローンは珍しい存在です。

審査基準が甘いわけではありませんが、SBI新生銀行が住宅ローンの審査基準についても、独自のルールを定めながら差別化を図っていることを予想できます。

これまで、日本の住宅ローン業界を引っ張ってきたネット銀行が住宅ローンの金利を大幅に引き上げています。業界全体が金利引き上げ傾向ですが、ネット銀行の住宅ローンの引き上げペースは早く、「ネット銀行の住宅ローンの金利は低い」といはとても言えない状況になっています。そんな中で、目立っているのがSBI新生銀行の住宅ローンで、変動金利タイプの金利は年0.660%~と業界最安値水準の低金利です。変動金利で1%を超える金融機関がどんどん増えているなか、SBI新生銀行の注目度は一気に高まっています。

- 変動金利タイプは年0.590%~(キャンペーン適用時)

- 固定金利タイプの金利も魅力的。

- 新規借り入れ・借り換えに対応。

SBI新生銀行の住宅ローンについて

SBI新生銀行は、旧日本長期信用銀行が生まれ変わった銀行です。インターネットバンキングの振込手数料無料化や24時間対応のATMを業界に先駆けて導入しました。2023年1月にSBIグループの傘下となり、現在のSBI新生銀行と言う名前で営業しています。

変動金利から固定金利まで幅広い金利タイプで低金利の住宅ローンを提供しているSBI新生銀行ですが、審査基準にも特徴があり、年収300万円以上・転職直後や契約社員でも借入れ可能・フリーランスや自営業にも積極的に貸し出すなど、他の住宅ローンの審査基準とは異なる基準が用意されています。

ネット上で「SBI新生銀行の住宅ローンは審査が厳しい」とか「SBI新生銀行の住宅ローンの審査にあっさり落ちた」という評判やクチコミを見かけることもあります。そのため、SBI新生銀行の住宅ローンは審査が厳しいと勘違いされることも多いのですが、審査基準が他の銀行と比較して厳しいと言うことはありません。

それではSBI新生銀行の審査の特徴や審査基準について具体的に確認していきましょう。

SBI新生銀行の住宅ローンの事前審査は厳しい?

SBI新生銀行の住宅ローンは、新規借入で事前審査を希望する場合に簡易的な事前審査を行っています。借り換え時などは事前審査は行っていません。

また、事前審査・仮審査はAIを活用した簡易的なものなので、厳しい審査が行われているわけではありません。

SBI新生銀行の住宅ローンを利用できる人

基本的な審査項目として「どのような人が利用できるか」について確認しておきましょう。

以下はSBI新生銀行が公表している住宅ローン商品説明書の抜粋です。

- 当行に新生総合口座パワーフレックスを開設していること、または、申込と同時に開設されること。

- 借入申込時の年齢が20歳以上65歳以下で、かつ、完済時年齢が80歳未満であること。

- 団体信用生命保険への加入資格を有すること。

- 連続した就業2年以上、かつ前年度税込年収が300万円以上の正社員または契約社員であること。

- 自営業の方については業歴2年以上、かつ2年平均300万円以上の所得(経費控除後の金額)を有すること。

- 日本国籍または永住許可を有すること。なお、永住許可を有しない場合は、配偶者が日本国籍または永住許可を有し、かつその配偶者が

連帯保証人となること。 - その他当行所定の資格・要件を満たしていること。

- (外国人の利用が多い事でも評判です)

- LGBTの方でも収入合算、ペアローンの利用可能(2021年6月より)

- 最大で3億円の融資(団信は2億円まで)

年齢制限

借入申込時の年齢が20歳以上65歳以下、完済時年齢が80歳未満は住宅ローンの標準的な基準で特段のコメントや注意点もありません。

健康状態(団信について)

SBI新生銀行の住宅ローンは、団信への加入が必須ですが、これは他の住宅ローンも同じです。過去3年以内の通院歴、治療歴などの告知をする必要がある点も一般的と言えるでしょう。

なお、SBI新生銀行では加入条件が緩和されたワイド団信の取り扱いを行っていませんので、健康状態に問題を抱えていたり、治療中の病気があって他の住宅ローンの審査に落ちたという人には、おすすめしにくい住宅ローンです。(健康状態に不安を抱えている人はワイド団信を取り扱うauじぶん銀行などを候補に加えると良いでしょう)

SBI新生銀行の団信について引受保険会社は以下です。基本的には第一生命保険が団信サービスを提供しています。

2022年3月からはがん団信の取り扱いも開始しています。100%のがん保障が金利上乗せ+0.1%で利用できるので積極的に利用されることをおすすめします。

| 一般団信 | 第一生命保険 |

| がん団信 | 第一生命保険 |

| 介護団信 | 太陽生命保険 |

団信の引受会社としてはメジャーというわけではない保険会社なので、保険会社が違う住宅ローンに申し込みたいケースではSBI新生銀行の住宅ローンは選択肢に入ると思います。

雇用形態/勤続年数

SBI新生銀行の住宅ローンは「正社員・契約社員・自営業者・会社経営者(役員・取締役を含む)は申し込み可能」で、アルバイト、派遣社員、パート社員は利用できません。雇用形態については明記しない住宅ローンが多いので、SBI新生銀行のように最初から雇用形態を明記しているのは透明性が高い審査基準と言えます。

就業年数は2年以上と定まっていて、3年以上の勤続年数が望ましいと言われている業界内において、SBI新生銀行の「就業年数2年以上」という基準は利用しやすい部類です。

なお、SBI新生銀行の場合、就業年数は1つの会社への連続勤務年数である必要はありません。転職していても空白の期間なしで次の会社で働いていれば連続した勤務としてみなされます。つまり、転職直後でも申し込み可能です。

※転職直後の場合には所得証明書類と転職後の勤務先での年収見込証明書(年収記載の雇用契約書・採用通知書、年収見込証明書や給与明細書)の提出が必要です。

転職直後では住宅ローンの審査が厳しくなるのが一般的な住宅ローンですが、上記のようにSBI新生銀行では「転職したばかりの人」にも積極的に住宅ローンを提供しており、転職が珍しくなくなった近年においては非常に有用な商品設計となっています。

年収基準

前年度の税込年収が300万円以上が条件です。年収条件についても、審査基準を明記しない銀行もあるので、基準が明確に提示されているのはわかりやすくて好感が持てます。ただし、年収基準の300万円は甘くもなく厳しくもない基準です。

なお、年収が300万円未満の人におすすめしたいのは、アルヒのフラット35・スーパーフラット、イオン銀行の住宅ローンなどの年収基準が低めに設定されている住宅ローンです。

自営業やフリーランスの場合、2年平均した年収が300万円以上を達成することが利用条件になっているので注意してください。一般的に自営業の人が住宅ローンを申し込むと直近3年の営業状態が確認されることが多いです。業歴2年と明記しているSBI新生銀行の住宅ローンは自営業・フリーランスでも比較的利用しやすい住宅ローンと言えます。

法人に利益余剰金があること(会社経営者)

会社経営者限定の条件となります。ただし、経営する会社に利益余剰金があることが審査条件として存在しているようです。SBI新生銀行のホームページにこの旨の記載は見つかりませんが、過去の調査では利益余剰金に関する基準が内部に存在していることがわかっています。

経営状況が悪い場合、住宅ローンそのものを考え直す必要もありますが、もし節税の兼ね合いで繰越損失が出ている場合はフラット35を選択肢に入れるようにしましょう。中でも、SBIアルヒのフラット35は通常のフラット35よりも低い金利で借りることができる場合もあるのでおすすめです。

外国人・国籍

SBI新生銀行の住宅ローンは外国人でも永住権を持っていれば利用できます。また特徴的なのが「借り入れ本人が永住権を持っていなくても連帯保証人となる配偶者が日本国籍を有するか永住権を有していればよい」という点です。永住権のない外国籍の人でも住宅ローンを利用できる数少ない金融機関のうちのひとつです。

ペアローンや収入合算

SBI新生銀行の住宅ローンはペアローンや収入合算に問題なく対応しています。夫婦や家族で協力して住宅ローンを組むこともできますし、夫婦共働きの家庭はこの制度を利用して借り入れできる金額を増やすこともできます。無理な金額の借り入れはお勧めしませんが、状況に応じて活用するようにしましょう。

SBI新生銀行では2021年6月よりLGBTの方でもパートナーシップ証明書や公正証書を提出すればペアローンや収入合算を利用して住宅ローンを利用できるようになりました。

※ペアローンや収入合算で無理な金額を借りると、どちらか一方の収入がと絶えた時に返済負担が大きくなってしまうので返済計画は十分検討するようにしましょう。

資金使途

次に、住宅ローンで借りたお金を利用できる範囲を確認していきます。

- 戸建・マンション(中古物件を含む)の購入資金

- 戸建住宅の新築資金(ご融資は建物完成時に一括融資となります)

- 戸建・マンションにかかる他の金融機関で現在借入中の住宅ローンの借換資金(一部分の借換はできません)

- 戸建・マンションのリフォーム資金

- 上記にかかる諸費用(諸費用にかかる資金のみの借入はできません)

この審査基準のポイントは「リフォーム資金」も借り入れできること、また、「諸費用」が借り入れ可能となっていることです。この諸費用の借り入れは2019年6月時点の商品説明書には記載がありませんでしたので、諸費用を住宅ローンに上乗せして借りることができるようになったのは2019年7月からです。

続けて「物件の条件」についても確認しておきましょう。

- 延床面積で50平米以上(マンションの場合は専有面積30平米以上)であるもの。

- 住居専用、もしくは店舗や事務所との併用住宅(住居部分が延床面積の50%以上で、併用部分(店舗・事務所)は、自己使用であるもの

に限る)であるもの。 - ただし、以下に該当する場合はお取り扱いできません。

- 建物の敷地が定期借地権、または普通借地権(旧借地法上の借地権含む)である場合

- 対象物件が市街化調整区域内にある場合(開発許可を得ている場合を除く)

- 対象物件が都市計画区域外にある場合

- 対象物件が別荘の場合

- 対象物件が建築基準法およびその他の法令の定めに合致していない場合

「物件の条件」については特に目立つものはありません。事務所兼用の場合50%以上が居住用でなければ利用できないことになっていますので、自営業の方で事務所や店舗との併用住宅を考えている人は注意するようにしましょう。ただ、ネット銀行の多くは店舗・事務所併用物件の住宅ローンを取り扱っていないケースが多くSBI新生銀行は自営業にも門戸を開いた住宅ローンを提供しているとも言えます。

また、「別荘」「セカンドハウス」も対象外です。

なお、必ずしも自分が住む住宅である必要はなく、家族が住む場合にも対応していますので、単身赴任で最初は自分は住まないようなケースでも利用できます。

※すでにマイホームを保有していて、転勤などの理由でそのマイホームを賃貸に出している場合は取り扱えないこととなっています。

つなぎ融資は土地のみに対応

つなぎ融資とは、住宅が完成する前に必要な資金を一時的に一時的に借りる融資のことです。新築や建て替えの場合、工事の進捗に応じて支払いが発生しますが、住宅ローンは物件が完成してから融資されるため、その間の資金不足を補うためにつなぎ融資が利用されます。

SBI新生銀行ではつなぎ融資を開始しましたが、注意したいのは土地の融資のみに対応しており、建物の融資には対応していない点です。(ただし、グループ会社のアプラスのつなぎ融資を利用することで、住宅建築つなぎ資金にも対応することができます)

SBI新生銀行のつなぎ融資については、当サイトで詳しく紹介していますので、こちらを一読ください。

借入可能金額(上限金額)

500万円以上3億円以下(10万円単位)とします。ミックスローンサービスをご利用の場合は、1回の借り入れの合計額が3,000万円以上で、かつ、各ローンの借入金額がそれぞれ500万円以上(10万円単位)とします。合わせて、リフォーム資金および/または諸費用にかかる資金をお借り入れの場合には、リフォーム資金分と諸費用にかかる資金分の借入金額はそれぞれ30万円以上(10万円単位)とし、借入金額の合計を500万円以上3億円以下(10万円単位)とします。

これまで借り入れ上限は1億円でしたが、2021年3月より一気に3億円まで引き上げました。借り入れ上限金額を1億円超に設定している金融機関は全国でも珍しいので、近年の不動産価格上昇に対応していると言えるでしょう。

なお、2019年6月までの商品説明書には「SBI新生銀行所定の不動産評価会社が担保評価額100%まで」と記載されていました。2019年7月以降の商品説明書からこの文言が削除されていますので、2019年7月に審査基準が緩和された可能性がありますので、過去にSBI新生銀行の住宅ローンの審査に落ちたり、希望額を貸してもらえなかった人もあらためて申込してみる価値はあるでしょう。

年収ごとの借り入れ限度額

各年収ごとの借入可能額(SBI新生銀行のシミュレーションツールで確認した結果)を紹介しておきます。年収の6倍~7倍程度に借入限度額が設定されています。

| 年収 | 借入限度額 |

| 100万円 | 利用不可 |

| 200万円 | 利用不可 |

| 300万円 | 1,200万円 |

| 400万円 | 2,800万円 |

| 500万円 | 3,500万円 |

| 600万円 | 4,200万円 |

| 700万円 | 4,900万円 |

| 800万円 | 5,600万円 |

| 900万円 | 6,300万円 |

| 3,500万円 | 3億円 |

リフォームローン

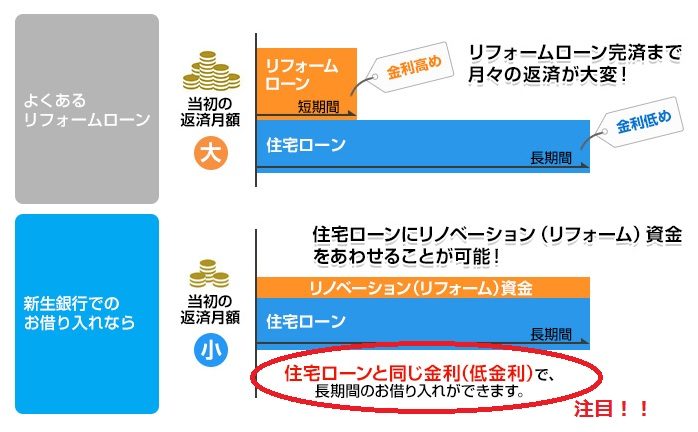

SBI新生銀行の住宅ローンは借り換え時や中古住宅購入時にリフォームを行う場合に、リフォームにかかったお金を住宅ローンの一部として借りることが可能です。多くの銀行で取り扱う「リフォームローン」は金利が高く毎月の返済負担が大きくなりがちなので、住宅ローン金利でリフォーム資金も借りれるのは大きな魅力といってよいでしょう。

SBI新生銀行の住宅ローン審査日数・期間

SBI新生銀行の住宅ローンは事前審査・仮審査を必ず実施しなければならないわkではありません。最初から本審査に申し込むことが可能ですし、借り換えの場合は、事前審査がありません。

本審査の審査期間は7営業日程度で、前後の必要書類のやり取りなどを含め、住宅ローン審査申し込みから融資実行までは1ヵ月半程度はかかると思っておきましょう。

SBI新生銀行の住宅ローン審査書類

| 正社員 | 契約社員 | 自営業・自由業・個人事業主 | 会社役員・社長 | |

|---|---|---|---|---|

| 身分証明書(免許証、パスポート、保険証など | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 源泉徴収票 | ○ | ○ | 不要 | 不要 |

| 住民税決定通知書 | ○ | ○ | 不要 | 不要 |

| 住民税課税決定通知書 | ○ | ○ | 不要 | 不要 |

| 会社の決算書2期分 | 不要 | 不要 | 不要 | ○ |

| 会社の法人税の納税証明書2期分 | 不要 | 不要 | 不要 | ○ |

| 会社の法人事業税の納税証明書2期分 | 不要 | 不要 | 不要 | ○ |

| 確定申告書2期分 | 不要 | 不要 | ○ | ○(確定申告をしている場合) |

| 所得税の納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 物件に関する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 借り換えに関する書類(返済予定表) | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 直近6か月分の返済が確認できる通帳(借り換え) | ○ | ○ | ○ | ○ |

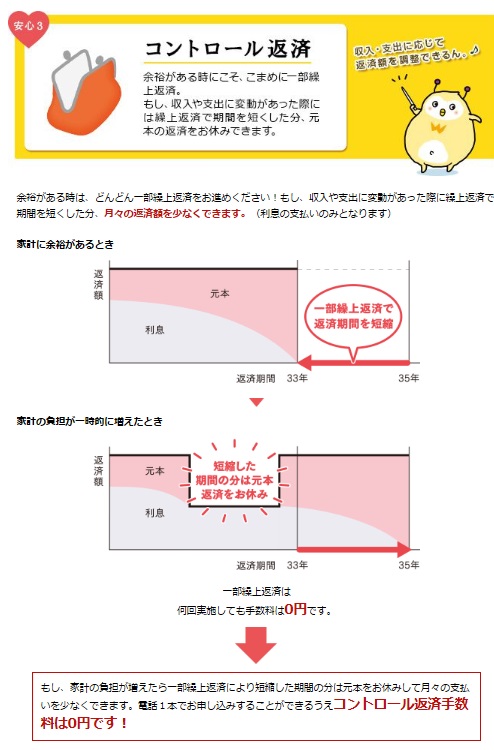

毎月の住宅ローン返済額を減らせる「コントロール返済」

住宅ローンを35年返済とした場合、返済が長期間に及び、病気、怪我、妊娠などで一時的に収入が減るタイミングが訪れる可能性がありますが、こうした万が一の際の供えとなるのが、SBI新生銀行が提供するコントロール返済です。一部繰上返済し、返済期間が短縮された期間内であれば、金利の支払いだけで済むサービスです。

たとえば、繰上返済により当初予定されいた返済期間が35年から34年と短縮できていた場合、支出を抑えたいタイミングがきた場合、1年以内であれば金利のみの支払いで済むということになります。

住宅ローン審査に直接関係無く、SBI新生銀行の住宅ローン(安心パックもしくは安心パックW)を組んでいれば利用可能なサービスとなっています。

SBI新生銀行の住宅ローンの金利推移

最初にSBI新生銀行の金利推移から確認しておきましょう。2019年7月にかなり金利を引き下げています。このタイミングで「手数料定率型(旧;変動フォーカス)の提供開始」「変動金利の金利適用ルールの改善」「リフォームローンの取り扱い開始」「住宅ローンに諸費用を組み入れ可能に」のような商品性改定が行われています。

また、2022年に入ってから多くの金融機関が35年固定などの超長期の金利を引き上げているにも関わらず、SBI新生銀行は低金利を維持していることで相対的な魅力が高まっています。

この商品改定と大幅金利引き下げでSBI新生銀行の住宅ローンは国内有数の低金利住宅ローンとして再び勢いを取り戻しています。

また、2022年年末からは頻繁に住宅ローン金利引き下げキャンペーンを実施、競合のネット銀行に引けを取らない低金利を実現しています。

2024年11月以降の変動金利は自己資金条件を満たした場合の金利です。

| 変動金利 | 10年固定金利 | 20年固定金利 | 35年固定金利 | |

| 2025年2月 | 0.410%(自己資金条件あり) | 1.200% | 1.700% | 1.800% |

| 2025年1月 | 0.410%(自己資金条件あり) | 0.950% | 1.450% | 1.650% |

| 2024年12月 | 0.410%(自己資金条件あり) | 0.950% | 1.450% | 1.650% |

| 2024年11月 | 0.410%(自己資金条件あり) | 0.950% | 1.450% | 1.550% |

| 2024年10月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年9月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年8月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年7月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年6月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年5月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年4月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年3月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年2月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% | 1.550% |

| 2024年1月 | 0.420% | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2023年12月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) | 1.700% |

| 2023年11月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) | 1.700% |

| 2023年10月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) | 1.700% |

| 2023年9月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) | 1.700% |

| 2023年8月 | 0.290%(キャンペーン適用時) | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) | 1.700% |

| 2023年7月 | 0.420% | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2023年6月 | 0.420% | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2023年5月 | 0.420% | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2023年4月 | 0.320%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2023年3月 | 0.320%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2023年2月 | 0.320%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2023年1月 | 0.320%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2022年12月 | 0.350%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% | 1.700% |

| 2022年11月 | 0.450% | 1.250% | 1.550% | 1.700% |

| 2022年10月 | 0.450% | 1.050% | 1.450% | 1.600% |

| 2022年9月 | 0.450% | 1.000% | 1.350% | 1.500% |

| 2022年8月 | 0.450% | 1.050% | 1.350% | 1.500% |

| 2022年7月 | 0.450% | 1.100% | 1.300% | 1.500% |

| 2022年6月 | 0.450% | 1.000% | 1.300% | 1.400% |

| 2022年5月 | 0.450% | 1.000% | 1.300% | 1.400% |

| 2022年4月 | 0.450% | 0.950% | 1.250% | 1.400% |

| 2022年3月 | 0.450% | 0.950% | 1.150% | 1.400% |

| 2022年2月 | 0.450% | 0.900% | 1.050% | 1.400% |

| 2022年1月 | 0.450% | 0.900% | 1.050% | 1.400% |

| 2021年12月 | 0.450% | 0.900% | 1.050% | 1.400% |

| 2021年11月 | 0.450% | 0.850% | 1.050% | 1.400% |

| 2021年10月 | 0.450% | 0.800% | 0.950% | 1.400% |

| 2021年9月 | 0.450% | 0.700% | 0.850% | 1.400% |

| 2021年8月 | 0.450% | 0.700% | 0.850% | 1.400% |

| 2021年7月 | 0.450% | 0.750% | 0.900% | 1.400% |

| 2021年6月 | 0.450% | 0.750% | 0.950% | 1.400% |

| 2021年5月 | 0.450% | 0.750% | 0.950% | 1.500% |

| 2021年4月 | 0.450% | 0.900% | 1.050% | 1.500% |

| 2021年3月 | 0.450% | 0.800% | 1.050% | 1.500% |

| 2021年2月 | 0.450% | 0.750% | 0.950% | 1.500% |

| 2021年1月 | 0.450% | 0.750% | 0.950% | 1.400% |

| 2020年12月 | 0.450% | 0.750% | 0.950% | 1.400% |

| 2020年11月 | 0.450% | 0.750% | 0.950% | 1.400% |

| 2020年10月 | 0.450% | 0.750% | 0.950% | 1.400% |

| 2020年9月 | 0.450% | 0.750% | 1.000% | 1.400% |

| 2020年8月 | 0.450% | 0.750% | 1.000% | 1.400% |

| 2020年7月 | 0.450% | 0.800% | 1.000% | 1.400% |

| 2020年6月 | 0.450% | 0.800% | 0.950% | 1.400% |

| 2020年5月 | 0.450% | 0.800% | 0.950% | 1.400% |

| 2020年4月 | 0.450% | 0.850% | 0.950% | 1.300% |

| 2020年3月 | 0.450% | 0.850% | 0.950% | 1.300% |

| 2020年2月 | 0.450% | 0.850% | 1.000% | 1.300% |

| 2020年1月 | 0.450% | 0.850% | 1.000% | 1.300% |

| 2019年12月 | 0.450% | 0.850% | 1.000% | 1.300% |

| 2019年11月 | 0.450% | 0.800% | 0.950% | 1.300% |

| 2019年10月 | 0.450% | 0.800% | 0.950% | 1.300% |

| 2019年9月 | 0.450% | 0.800% | 0.900% | 1.200% |

| 2019年8月 | 0.450% | 0.800% | 0.950% | 1.300% |

| 2019年7月 | 0.450% | 0.800% | 0.950% | 1.300% |

| 2019年6月 | 0.600% | 0.900% | 1.450% | 1.500% |

| 2019年5月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.850% |

| 2019年4月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.850% |

| 2019年3月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.850% |

| 2019年2月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.850% |

| 2019年1月 | 0.600% | 1.000% | 1.500% | 1.900% |

| 2018年12月 | 0.600% | 1.050% | 1.600% | 2.000% |

| 2018年11月 | 0.600% | 1.100% | 1.650% | 2.050% |

| 2018年10月 | 0.600% | 1.100% | 1.650% | 2.050% |

| 2018年9月 | 0.600% | 1.100% | 1.650% | 2.050% |

| 2018年8月 | 0.600% | 1.100% | 1.650% | 2.050% |

| 2018年7月 | 0.600% | 1.100% | 1.600% | 2.000% |

| 2018年6月 | 0.600% | 1.100% | 1.600% | 2.000% |

| 2018年5月 | 0.600% | 1.150% | 1.600% | 2.000% |

| 2018年4月 | 0.600% | 1.100% | 1.550% | 1.950% |

| 2018年3月 | 0.600% | 1.100% | 1.550% | 1.700% |

| 2018年2月 | 0.600% | 1.050% | 1.500% | 1.700% |

| 2018年1月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.700% |

| 2017年12月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.900% |

| 2017年11月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.900% |

| 2017年10月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.900% |

| 2017年9月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.900% |

| 2017年8月 | 0.600% | 1.000% | 1.450% | 1.900% |

| 2017年7月 | 0.600% | 1.000% | 1.400% | 1.850% |

| 2017年6月 | 0.600% | 1.000% | 1.400% | 1.850% |

| 2017年5月 | 0.600% | 1.000% | 1.400% | 1.850% |

※金利は年利です。

SBI新生銀行の住宅ローンの審査基準に関する解説を続けます。審査基準の解説は2019年7月1日に改定された住宅ローン商品説明書を参照しながらできるだけわかりやすく解説していきます。

まとめ

今回はSBI新生銀行の住宅ローンの審査基準について解説しました。総合的にはSBI新生銀行の審査基準が特別厳しいということは無く、年収・勤続年数・転職・雇用形態など比較的幅広く受け入れている部類の住宅ローンと言えます。

SBI新生銀行の住宅ローンの審査に落ちたという人であれば審査基準が緩和された可能性にかけて再度申込してみるか、民間の住宅ローンより圧倒的に利用しやすいと言われているフラット35などへの申込を検討すると良いでしょう。

SBI新生銀行関連記事

今月のおすすめ特集

- 住宅ローン固定金利(35年)ランキング | 実質金利で詳しく比較!

- auじぶん銀行の住宅ローンの落とし穴やメリット・デメリットを徹底解説!

- 住宅ローン変動金利ランキング!変動金利を選ぶならココ!

- 【最新】フラット35金利比較ランキング

- 住宅ローン借り換えランキング!おすすめの住宅ローンは?

- りそな銀行 住宅ローンのメリット・デメリットとは?

- 住信SBIネット銀行の住宅ローンの落とし穴とは?

- SBI新生銀行の住宅ローンの落とし穴やデメリットは?

- ARUHI 住宅ローン(フラット35)の落とし穴・デメリット・メリットとは?

- フラット35からフラット35への借り換えシミュレーション

- イオン銀行の住宅ローンの評判・メリット・デメリットとは?

- ソニー銀行 住宅ローンの落とし穴・メリット・デメリットとは?

- ヤフーの住宅ローンのメリット・デメリット

各社住宅ローンの金利速報

サイト更新情報

- auじぶん銀行の住宅ローンはなぜ安い?

- auじぶん銀行の住宅ローンは産休・育休でも申し込み可能?

- auじぶん銀行の住宅ローンはつなぎ融資に対応している?

- auじぶん銀行の住宅ローン<保証付金利プラン>とは?

- auじぶん銀行の住宅ローンは注文住宅で利用できる?市街化調整区域は?

- SBI新生銀行の住宅ローンの請求コードを入手する方法とは?

- auじぶん銀行の住宅ローンのペアローン・収入合算について

- 住信SBIネット銀行の住宅ローンのキャンペーンコードとは?/2025年

- auじぶん銀行の住宅ローンキャンペーン。キャンペーンコードは?/2025年

- auじぶん銀行の住宅ローンの団信の保障内容は?ネット銀行初のトリプル保障とは?

2025.07.04

2025.07.04

2025.07.04

2025.07.04

2025.07.03

2025.07.03

2025.07.03

2025.07.03

2025.07.03

2025.07.01

住宅ローンの基礎

住宅ローンの審査特集

- auじぶん銀行の住宅ローン審査

- 住信SBIネット銀行の住宅ローン審査

- SBI新生銀行の住宅ローン審査

- PayPay銀行の住宅ローン審査

- イオン銀行の住宅ローン審査

- ソニー銀行の住宅ローン審査

- アルヒの住宅ローン(フラット35)の審査

- 審査に通りやすい銀行は?住宅ローン審査基準を比較

職業別の住宅ローン審査

- 自営業・個人事業主におすすめの住宅ローンと審査対策

- 派遣社員におすすめの住宅ローンと審査対策

- 契約社員におすすめの住宅ローンと審査対策

- 公務員におすすめ住宅ローンと審査対策

- 会社役員・経営者・社長におすすめの住宅ローンと審査対策

- アルバイト・パートの住宅ローン審査

年収別の住宅ローン審査

- 年収別の住宅ローンの審査と目安

- 年収100万円の住宅ローン審査基準

- 年収200万円の住宅ローン審査基準

- 年収300万円の住宅ローン審査基準

- 年収400万円の住宅ローン審査基準

- 年収500万円の住宅ローン審査基準

- 年収600万円の住宅ローン審査基準

- 年収700万円の住宅ローン審査基準

- 年収800万円の住宅ローン審査基準

- 年収900万円の住宅ローン審査基準

- 年収1000万円の住宅ローン審査基準

地域別おすすめ住宅ローン

取扱銀行一覧

- auじぶん銀行

- ソニー銀行

- PayPay銀行

- ヤフーの住宅ローン

- SBI新生銀行

- イオン銀行

- りそな銀行

- ARUHI(旧SBIモーゲージ)

- 住信SBIネット銀行

- 住信SBIネット銀行(フラット35)

- SBIマネープラザ

- 三菱UFJ銀行

- 三井住友銀行

- みずほ銀行

- ゆうちょ銀行

- 三井住友信託銀行

- 横浜銀行

- 千葉銀行

- 福岡銀行

- 静岡銀行

- 常陽銀行

- 七十七銀行

- 西日本シティ銀行

- 京都銀行

- 広島銀行

- 八十二銀行

- 群馬銀行

- 北陸銀行

- 中国銀行

- 十六銀行

- 足利銀行

- きらぼし銀行

- 全宅住宅ローン

- 日本住宅ローン

- 東京スター銀行

執筆・監修者

Copyright © Izit Inc. 2013 - 2025

Copyright © Izit Inc. 2013 - 202