SBI新生銀行の住宅ローンのメリット・デメリットを解説

2023年3月6日

SBI新生銀行の住宅ローンのメリット・デメリットを解説

この記事ではSBI新生銀行の住宅ローンのメリット・デメリットについて解説していきます。

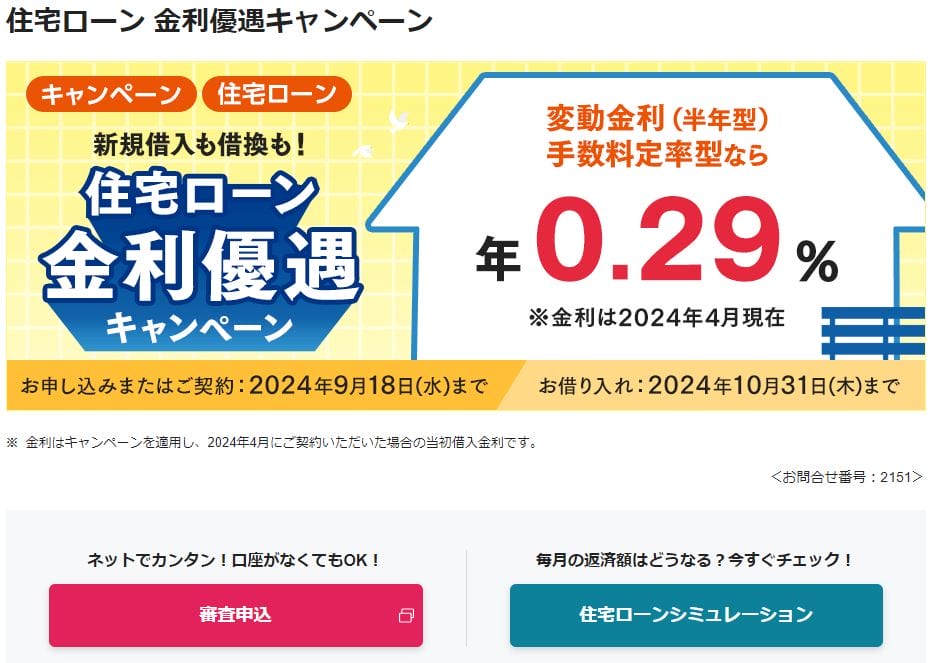

SBI新生銀行がかなり強力な住宅ローンの金利優遇キャンペーンを実施中です。詳しい利用条件は公式サイトなどで確認して欲しいと思いますが、例えば、変動金利タイプ<手数料定率型>の金利は年0.290%と業界最安値水準の低金利です。新規・借り換え問わず利用できますし、新規借り入れ時の自己資金の割合も不問です。このキャンペーンにより、SBI新生銀行は間違いなく2024年度に注目すべき住宅ローンの1つです。

- 変動金利タイプは年0.290%~<手数料定率型>

- 手数料定額型の変動金利も優遇。初期費用を節約した借り入れにも対応。

- 新規借り入れ・借り換えに対応。新規借り入れの自己資金の比率問わず利用可能!

SBI新生銀行は2000年6月に日本長期信用銀行から名前を変えた国内でも歴史のある銀行の1つで、SBIグループによるTOBを経てSBIグループの仲間入りを果たしています。

SBIグループのようなインターネットを使った金融事業者が存在感を増す中、SBI新生銀行は実店舗とオンラインサービスを組み合わせ、幅広い年齢層の顧客に対し金融サービスを展開してきました。預金サービスだけでなく、資産運用や住宅ローンの商品にも定評があります。住宅ローン市場の中ではメガバンクでもネット銀行でもなく、SBI新生銀行を選ぶという方がたくさんいます。その理由はSBI新生銀行が顧客の幅広いニーズに応えているからです。この記事では、SBI新生銀行の住宅ローン商品の魅力を順に見ていきます。

目次

SBI新生銀行の住宅ローンのメリット

SBI新生銀行の住宅ローンラインナップを見ていると、借り手に対しさまざまな気配りがなされているという印象を受けます。

安価な定額制の事務手数料を選択できる

SBI新生銀行の住宅ローンが選ばれる理由の代表的なものが「事務取扱手数料(以下、手数料)の安さ」です。SBI新生銀行の住宅ローンは、手数料が定率の変動フォーカスと定額の変動フォーカス以外の金利タイプの2種類から選ぶことができます。例えば、2023年3月時点のSBI新生銀行の変動金利住宅ローンの条件は下記のようになっています。

【2023年3月変動金利タイプの条件】

|

|

変動金利(半年型)タイプ <変動フォーカス> |

変動金利(半年型)タイプ

|

|

金利 |

年0.42% |

年0.65% |

|

事務取扱手数料(税込) |

借入金額✖️2.2%(定率制) |

55,000円(定額制) |

※2023年3月6日にみんなの住宅ローン編集部にて調査。上記条件は2023年3月契約の場合。SBI新生銀行の公式サイトより引用。事務取扱手数料は付帯するサービスやプランにより異なります。(ステップダウン金利タイプ、安心パックW、安心パックS:165,000円(税込)、安心パック:110,000円(税込))

上記の表のうち金利が0.42%の「変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>」の手数料は2.2%(税込)の定率制になっています。この手数料率は、低金利の条件を提示している銀行の中では一般的な水準です。このような定率制の留意点は、借入金額が大きくなるほど、手数料も比例して上がってしまうことです。例えば、借入金額6,000万円の2.2%(税込)は132万円ですが、1億円の2.2%は220万円になります。

一方で、金利0.65%の変動金利(半年型)タイプの手数料は魅力的です。こちらは借入金額に関わらず手数料が55,000円(税込)で固定されているので、初期費用がかなり抑えられます。

多くの方は「手数料と金利、どちらを優先すれば良いのだろう。」悩まれると思いますので、仮に6,000万円の住宅ローンを組んだ場合の例で、金利と手数料込みの総支払額を比較してみます。

【金利と手数料込みの総支払額の比較】

| 返済期間 | 変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス> | 変動金利(半年型)タイプ | ||

| 金利 年0.42% | 手数料2.2%(税込) | 金利0.65% | 手数料55,000円(税込) | |

| 35年 | 66,236,450円 | 67,167,702円 | ||

| 20年 | 64,273,578円 | 64,068,156円 | ||

| 15年 | 63,628,100円 | 63,056,041円 | ||

※筆者試算による。手数料は消費税込み。

※実際の融資契約の場合は、手数料の他に司法書士報酬、抵当権設定登録免許税、印紙税などの諸費用がかかります。ここでは、比較をしやすいようにそれらの費用は除いて試算しています。

35年ローンだと変動フォーカスの年0.42%で手数料2.2%(税込)の定率制プランが有利になります。しかし、期間20年以下だと金利が0.65%で手数料が55,000円(税込)の定額のプランの方が有利になり、特に返済期間15年の場合は定額制のプランの方が50万円以上も有利になっています。

このことから、手数料が定額制の住宅ローンは、返済期間が短い方に有利となっていることがわかります。定額制は繰上げ返済を積極的に行う予定の方や、残りの返済年数が20年を切っている方の借り換えのケースなどに適しています。借り換えを検討したものの、手数料でつまずいたという方は少なくありません。そのような方でも、SBI新生銀行のプランなら借り換えの余地があるかもしれません。

様々な金利タイプが選べる

住宅ローンを選択する手順は下記の通りになります。

1. 毎月の返済可能金額を決める。

2. 固定金利か変動金利かを決める。

3. 借り入れ可能金額を算出する。

4. 物件を選ぶ。

将来の収入に対する不安と金利上昇のリスクを考えたら固定金利を選びたいところです。しかし、一般的に固定金利よりも変動金利の方が利率が低いため、多くの方がリスクをとって変動金利を選んでいます。

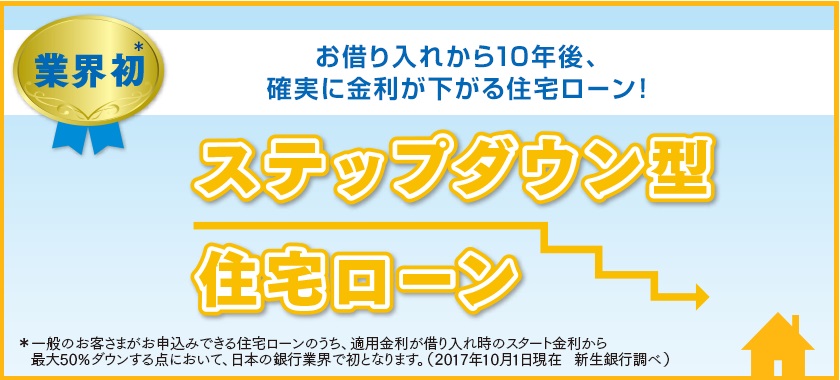

SBI新生銀行には「固定金利で借りたいが、少しでも金利を抑えたい」という方のために、確実に金利が下がっていくステップダウン金利タイプの住宅ローンがあります。

ステップダウン金利タイプの住宅ローンとは、借り入れ当初の10年間は金利が固定され、10年経過後は一定期間を経るごとに適用金利が下がっていく住宅ローンです。例えば、35年ローンの場合は、10年経過後は5年ごとに金利がダウンしていきます。

ステップダウン金利タイプは将来にかけて返済金額が確実に下がっていくので、これから子供の教育資金が上がっていく子育て世帯の方にとっては安心です。

また、変動金利か固定金利かをどうしても決められない方は、ミックスローンを利用することができます。ミックスローンは、変動金利と固定金利の住宅ローンを一定割合ずつ利用する方法です。金利が上がった場合は、変動のみで借りているよりも返済金額の上昇が抑えられますし、金利が上がらない場合でも固定金利だけで借りているよりは、返済額は少なくなります。

なお、2023年3月時点では、先に挙げた変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>とステップダウン金利タイプをミックスローンの組み合わせに選ぶことはできません。

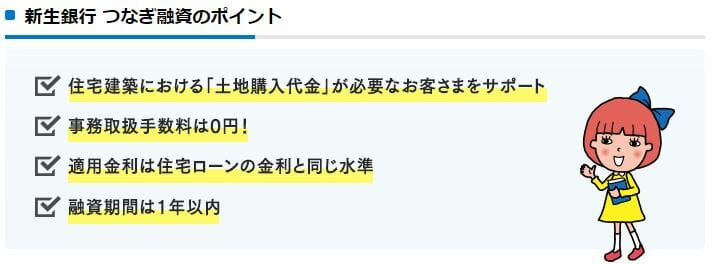

好条件のつなぎ融資が利用できる

注文住宅は完成後に住宅ローンを実行します。そのため、土地の購入から建物の完成までに必要な着工金、上棟金、土地の売買代金は、住宅ローンの借入金とは別に準備する必要があります。このような住宅完成前に必要になる資金を借り入れるローン商品をつなぎ融資と言います。つなぎ融資は通常、住宅ローンの借り入れ資金によって完済します。

また、つなぎ融資は通常の住宅ローンよりも高い金利が設定されている傾向があります。ところが、SBI新生銀行ではつなぎ融資を「元金一括返済型住宅ローン」という商品名で、当初固定金利タイプ1年の住宅ローン金利で提供しています。しかも、このローンは事務取扱手数料が0円です。(ただし、資金用途は戸建て住宅用の土地購入代金に限られます。)

中間金などの建築資金を借り入れたい方は、SBI新生銀行のグループ会社であるアプラス株式会社の「住宅つなぎローン(アプラスブリッジローン)」を利用することもできます。

一部のネット銀行ではつなぎ融資を全く取り扱っていない場合もあるため、注文住宅を検討する方にとって、SBI新生銀行は有力な検討対象になるでしょう。

リノベーション資金も低金利で借りられる

最近は中古物件を購入して自分の好みのデザインにリノベーションして住む、という選択をする方を多く見受けます。リノベーション(リフォーム)資金のローンの金利は、一般的に住宅ローン金利よりも高めに設定されている上、返済期間が短めになっている傾向があります。SBI新生銀行ではリノベーション(リフォーム)のための資金を住宅ローンと同じ金利、同じ期間で借りることができます。

リノベーション(リフォーム)資金は、SBI新生銀行で住宅ローンを借りる方、または既に借りている方が対象であるのは当然ですが、住宅ローンの借り入れがない方や、他行で住宅ローンを借りていて、SBI新生銀行に借り換えをする方も対象になります。

また、リノベーション(リフォーム)資金についても団体信用生命保険(以下、団信)の対象になります。

安心パックが利用可能

SBI新生銀行には、安心パックという住宅ローン利用者が選択できる有料のオプションサービスがあります。

安心パックに加入することで、下記の表の通りの手数料がかかってしまいますが、同時にメリットも得られます。

|

|

安心パック |

安心パックW |

安心パックS |

|

事務取扱手数料 |

11万円(税込) |

16.5万円(税込) |

16.5万円(税込) |

|

コントロール返済 |

○ |

○ |

○ |

|

安心保障付団信 |

○ |

○ |

○ |

|

病児保育サービス |

|

○ |

|

|

家事代行サービス |

|

○ |

|

|

自然災害時債務免除特約 |

|

|

○ |

※SBI新生銀行の公式サイトより引用。みんなの住宅ローン編集部調べ(2023年3月)

コントロール返済とは、資金に余裕がある時に繰上げ返済をしておくと、逆に家計の経済状況が厳しくなった時に、一時的に元本の返済を止めることができる制度です。教育資金が嵩む時期に元本の返済を止めるなどのメリハリをつけた返済計画を立てることができます。

安心保障付団信は債務者が死亡や高度障害の他、病気や事故で介護が必要な状態になってしまった時に、保険金で住宅ローンの残債が返済されるサービスです。

適用条件は、引受保険会社所定の要介護状態が180日以上続いた場合、もしくは公的介護保険制度の要介護3以上に認定された場合です。

住宅ローンは、返済期間35年といったように長期に設定した場合、70代まで返済が続くケースも珍しくありません。また、脳血管疾患やがんなどの生活習慣病の後遺症で現役の方でも要介護状態になるリスクはあります。家系の病歴などを参考に検討すると良いでしょう。なお、債務者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金で住宅ローンの残債が返済される一般団信については安心パックの利用がない方でもSBI新生銀行では加入が必須となっています。

また、安心パックWに付帯されている病児保育サービスと家事代行サービスは、共働き世帯にとっては強い味方になります。病児保育サービスは、子供が発熱したにも関わらず、パパもママも仕事を離れられないような時に、専門スタッフが子供を預かってくれるサービスです。また、家事代行サービスは仕事が忙しくて家事にまで手が回らないような時に利用すると良いでしょう。

安心パックSに付いている自然災害時債務免除特約は、台風や地震、津波、洪水、土砂崩れ、雪災、落雷、噴火などの被害に遭った方の債務を一部免除する特約です。家屋が半壊した場合は6回、大規模半壊した場合は12回、全壊した場合は24回分のローン返済が免除されます。

なお、変動金利(半年型)タイプ(手数料定額のタイプ)、変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>(手数料が借入金額×2.2%(税込)のタイプ)の利用者及び、ステップダウン金利タイプ(手数料が165,000(税込)のタイプ)の利用者は、安心パックW、安心パックS共に利用できません。

変動金利(半年型)タイプ(手数料定額のタイプ)の方は、通常の手数料55,000円(税込)を110,000円(税込)に変更することで安心パックには加入できます。

変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>(手数料が借入金額×2.2%(税込)のタイプ)の利用者及び、ステップダウン金利タイプ(手数料が165,000(税込)のタイプ)の利用者は、とくに手数料の増加はなく安心パックのサービスを利用できます。

安心パックWを利用の際は、パワースマート住宅ローンの審査条件を満たしていることはもちろんですが、借り入れ期間25年以上、借り入れ金額1,500万円以上、サービス提供会社が対応できる地域に住んでいることなどの条件があります。

安心パックSは、建物の建築年が1982年以降であり、借入金額1,500万円以上でかつ借入期間25年以上であり、ボーナス返済を利用しないという条件を満たした上で、当初固定金利タイプ(15年、20年)長期固定(全期間固定)金利タイプ(25年、30年、35年)を利用する人が対象になります。安心パックシリーズは選ぶ金利条件で利用の可否が異なりますので注意しましょう。

安心パックW<東急グループプラン>

安心パックWを利用する方は、地域によっては<東急グループプラン>を選択することができます。安心パックW<東急グループプラン>とは、通常の安心パックWに東急グループの「アフタースクールサービス」「ホームセキュリティサービス」「家事代行サービス・ハウスクリーニング」が付加されたプランです。

「アフタースクールサービス」は、放課後または学校が長期でお休みの時に東急キッズベースキャンプが、小学生の子供を預かってくれるサービスです。子供の夏休みに頭を悩ませている共働き世帯には助かるサービスです。

「ホームセキュリティサービス」は、東急セキュリティ株式会社が自宅を警備してくれるサービスです。設置したセンサーによって、ガス漏れ、火災、他者の侵入などを検知する仕組みになっています。

「家事代行サービス・ハウスクリーニング」は、東急株式会社「東急ベル」によって提供されます。キッチン、レンジフード、お風呂、洗面台、エアコンなどの清掃をプロに依頼することで、物件を綺麗に保つことができます。

安心パックW<東急グループプラン>は先述の通り、事務手数料が増額となりますが、金額以上のメリットが期待できるサービスと言えそうです。

安心保障付団信の魅力

保険というと医療保障か死亡保障に注目しがちですが、SBI新生銀行の団信は多くの方が気づきにくい介護状態をカバーしています。

介護保障が付いた安心保障付団信は、守備範囲の広い団信だといえます。がんや脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)を患った際に困るのは、後遺症が強く残ってしまうケースです。

多くの団信は死亡・高度障害は保障しますが、実は介護状態を保障している団信は多くありません。もし要介護状態になってしまった場合、仕事が続けられず収入は減ってしまったのに、住宅ローンはそのまま残ってしまうという現象が起きえます。またアルツハイマーなどの認知症で介護状態になった場合も団信の保障対象外になっているケースがほとんどです。SBI新生銀行の団信は一定の介護状態になった際に保険金が支払われるため、闘病のあとに重大な後遺症が残って働けなくなるケースを心配されている方に向いています。

ガン団信も選択可能

SBI新生銀行では、「ガン団信」を選択することもできます。ガン団信とは、所定のガンと診断されることで、残債が保険金によって完済される団信です。もちろん、一般団信同様、死亡・高度障害時の死亡保険は付いています。

周知のとおり、ガンの患者数は、長期的に増加傾向にあります。そのため、ガン団信は非常に人気の高い商品です。

ただ、SBI新生銀行のガン団信に申し込む際には以下の点を注意する必要があります。

- 金利が年1%上乗せされる

- 先述の「安心保障付団信」とは選択制である

- ステップダウン金利を選択した人はガン団信は選べない

- 50歳未満の人が対象

- 当初90日間は保険金の支払い対象外

ガン団信に金利が上乗せされるのは、一般的なことです。ネット銀行の中には、「ガン罹患時に残債の50%分だけ保険金が支払われる」というタイプの商品があり、そのタイプであれば金利上乗せなしの場合もあります。しかし、ガン罹患時に残債100%分の保障をするタイプの団信の場合は、金利の上乗せがあるのが普通です。上乗せ金利については、年0.1%より高い金利で設定している銀行が多い中、SBI新生銀行の上乗せ金利は良心的といえます。

また、安心保障付団信とガン団信は選択制です。「どのような状態が最も不安か」という観点で検討するようにしてください。ただし、ステップダウン金利を選択した場合は、安心保障付団信が付いているので選べません。

なお、他の銀行では、ガン団信の対象年齢を「50歳以下」としている場合があります。同行は「50歳未満」なので、対象年齢が1歳分低いということになりますね。

さらに、ガン団信に加入した直後にガンが発見されても保険金は支払われないということに気を付けてください。このような条項があると「人間ドックに行くのは3ヶ月経ってからにしよう」と考える人もいますが、病気は早期発見が重要です。発見が遅れて手遅れになっては元も子もないことは覚えておきましょう。保険は健康な人が対象の商品であり、すでに病気の人は加入できない、というのは業界の一般ルールです。

保証料がかからない

保証料とは、債務者が保証会社に支払う費用です。保証会社は、債務者の毎月の返済が滞った時に、本人に代わって銀行に残債を返済します(代位弁済)。保証会社は代位弁済後に、債務者に肩代わりした資金の返済を求めます。銀行にとっては貸倒れリスクを抑えられるというメリットがあるものの、債務者からすると経済的なメリットは乏しいと言わざるを得ません。

銀行によっては保証会社の利用を融資条件にしている場合もありますが、消費者側からすると保証料は支出であるため、できれば削減したいものです。

SBI新生銀行は保証会社を利用しないため、この保証料がかからないというメリットがあります。

※ 審査結果によっては保証会社の利用を提案される場合があります。

来店不要で電子契約できる

SBI新生銀行の住宅ローン契約はオンラインの電子決済のみで完結します。自分でインターネット上だけで手続きを進めていくことに不安を感じる方は多いと思いますが、SBI新生銀行では住宅ローンの専門スタッフと電話やビデオ通話で相談ができるので安心です。

ただし、電子契約の利用には利用料、5,500円(税込)が必要となります。

リバースモーゲージ型住宅ローンも利用できる

SBI新生銀行では、60歳以上のシニア世代の方向けのリバースモーゲージ型住宅ローンも取り扱っています。リバースモーゲージ型住宅ローンとは、自宅を担保にすることで住宅購入資金、建て替え資金、リフォーム資金、住宅ローンの借換え資金などを借り入れるローン商品です。ただし生活費の借り入れには利用できません。毎月の支払いは利息のみでよく、生涯自宅に住み続けることができます。

借入資金は現金で返済することもできますが、債務者及び配偶者が他界したときに自宅を売却することで完済することもできます。返済時に自宅の価値が下がっていた場合でも、遺族に債務を引き継がないノンリコース型という契約を選ぶことも可能です。

ただし債務者が先立たれた場合で配偶者が生涯自宅に住み続けるためには、配偶者が連帯保証人になる必要があります。また金利は通常の住宅ローン金利よりも高くなっています。

リバースモーゲージ型住宅ローンは、「自宅の建て替えやリフォームをしたいが、年金暮らしで多額のローンを抱えるのは不安がある」という方や「特に遺族に住宅を残す必要はないので不動産を有効活用したい」という方に向いています。

|

リバースモーゲージ型住宅ローン 変動金利タイプ(半年型) |

|

|

借入金額が担保物件評価額の50%以下(長期優良住宅の場合55%以下)の場合

年1.95% |

借入金額が担保物件評価額の50%超60%以下(長期優良住宅の場合55%超65%以下)の場合 年2.50% |

※SBI新生銀行の公式サイトより引用。2023年3月時点。みんなの住宅ローン編集部調べ。

SBI新生銀行の住宅ローンのデメリット

さまざまなサービスを備えたSBI新生銀行ですが、デメリットもあります。

突然来店しても住宅ローン相談は難しい

SBI新生銀行はメガバンクや地方銀行などと同様に、店頭相談型の銀行という印象を持っている方は多いと思います。しかし、SBI新生銀行の店舗にいる担当者は資産運用や送金や出金などの業務が専門です。住宅ローンの相談は先述した電話かビデオ通話がメインとなっています。インターネット操作が不安な人は、予約をすれば店舗でビデオ通話による相談をすることができます。他の店舗型の銀行と同じ感覚で、ふらっと店舗に立ち寄って住宅ローン相談をすることは難しいと言えます。

変動金利における5年ルール・125%ルールが適用されない。

変動金利タイプの住宅ローンを選んだ方は金利変動リスクが気になると思います。

一般的に住宅ローンには、5年ルール、125%ルールというものが設けられており金利が上昇した場合でも、返済額が急騰しないような仕組みになっています。5年ルールとは、金利が上がっても返済額の内訳(利息の支払いと元本返済の割合)を調整することで、5年間は返済額が上がらないようにする措置です。125%ルールは返済額の変更時に、それまでの返済額の125%を超えないようにする仕組みです。例えば毎月の返済額が現在10万円の方は、金利が上昇したとしても5年間は返済額が10万円のままとなり、結果的に5年後に返済額が上がってしまう場合でも12万5,000円が上限になります。ただし、利息の支払いが増える分元本の返済は後ろ倒しになるので、最終返済日の返済額は増えていきます。

5年ルールのデメリットは金利が上昇した時に借り手がその事実に気が付きにくいことです。そのせいもあってか、SBI新生銀行では5年ルールと125%ルールは採用していません。

SBI新生銀行の住宅ローンのまとめ

ここまで見てきたとおり、SBI新生銀行は様々な方のニーズに対応できるように幅広い住宅ローン商品やオプションサービスを揃えています。

新規の借り入れや借り換えの場合は、定率制手数料か定額制手数料かを選択することで自身にとって有利な条件が見つかるでしょう。また注文住宅、リノベーションのニーズ対しても低金利の差別化された商品が揃っています。病児保育や家事代行サービスは、共働き世帯にとっては選択理由の1つになるではないでしょうか。

住宅ローン選びに迷った時は、SBI新生銀行のビデオ通話スタッフに相談すれば自身に合ったプランの提案を受けることができるでしょう。

参考サイト:SBI新生銀行 住宅ローン 公式サイト

SBI新生銀行関連記事

マイホーム・住宅ローンに関する関連リンク集

おすすめ住宅ローン一覧

今月の注目住宅ローン

今月のおすすめ特集

- りそな銀行 住宅ローンのメリット・デメリットとは?

- フラット35からフラット35への借り換えシミュレーション

- イオン銀行の住宅ローンの評判・メリット・デメリットとは?

- ARUHI 住宅ローン(フラット35)の落とし穴・デメリット・メリットとは?

- 住信SBIネット銀行の住宅ローンの落とし穴とは?

- SBI新生銀行の住宅ローンの落とし穴やデメリットは?

- ソニー銀行 住宅ローンの落とし穴・メリット・デメリットとは?

- auじぶん銀行の住宅ローンの落とし穴やメリット・デメリットを徹底解説!

- 住宅ローン固定金利(35年)ランキング | 実質金利で詳しく比較!

- 住宅ローン変動金利ランキング!変動金利を選ぶならココ!

- 【最新】フラット35金利比較ランキング

- 住宅ローン借り換えランキング!おすすめの住宅ローンは?

- ヤフーの住宅ローンのメリット・デメリット

各社住宅ローンの金利速報

サイト更新情報

- 派遣社員の住宅ローンの審査基準とは?おすすめはフラット35

- アルバイト・パートで働く人の住宅ローン対策。いくらまで借りれる?

- 住宅ローン 審査に通りやすい銀行は?審査基準を徹底比較

- 【速報】ソニー銀行が2024年8月の住宅ローン金利を発表!変動金利を引き上げへ

- 楽天銀行とARUHIのフラット35を徹底比較

- 離婚することになったら住宅ローンはどうなる?離婚時の住宅ローンの借り換えにおすすめの住宅ローンは?

- 【コラム】住宅ローンの借り換えで注意すべき7つのこと

- 審査が通りやすい住宅ローンとは?/過去には会計検査院が指摘したことも

- 50歳・55歳の住宅ローン/無理のない住宅ローンの組み方とは?

- ペアローンとは?メリット・デメリット、収入合算との違いは?

2024.07.26

2024.07.26

2024.07.26

2024.07.26

2024.07.24

2024.07.24

2024.07.24

2024.07.24

2024.07.23

2024.07.23

住宅ローンの基礎

住宅ローンの審査特集

- auじぶん銀行の住宅ローン審査

- 住信SBIネット銀行の住宅ローン審査

- SBI新生銀行の住宅ローン審査

- PayPay銀行の住宅ローン審査

- イオン銀行の住宅ローン審査

- ソニー銀行の住宅ローン審査

- アルヒの住宅ローン(フラット35)の審査

- 審査に通りやすい銀行は?住宅ローン審査基準を比較

職業別の住宅ローン審査

- 自営業・個人事業主におすすめの住宅ローンと審査対策

- 派遣社員におすすめの住宅ローンと審査対策

- 契約社員におすすめの住宅ローンと審査対策

- 公務員におすすめ住宅ローンと審査対策

- 会社役員・経営者・社長におすすめの住宅ローンと審査対策

- アルバイト・パートの住宅ローン審査

年収別の住宅ローン審査

- 年収別の住宅ローンの審査と目安

- 年収100万円の住宅ローン審査基準

- 年収200万円の住宅ローン審査基準

- 年収300万円の住宅ローン審査基準

- 年収400万円の住宅ローン審査基準

- 年収500万円の住宅ローン審査基準

- 年収600万円の住宅ローン審査基準

- 年収700万円の住宅ローン審査基準

- 年収800万円の住宅ローン審査基準

- 年収900万円の住宅ローン審査基準

- 年収1000万円の住宅ローン審査基準

地域別おすすめ住宅ローン

取扱銀行一覧

- auじぶん銀行

- ソニー銀行

- PayPay銀行

- ヤフーの住宅ローン

- SBI新生銀行

- イオン銀行

- りそな銀行

- ARUHI(旧SBIモーゲージ)

- 住信SBIネット銀行

- 住信SBIネット銀行(フラット35)

- SBIマネープラザ

- 三菱UFJ銀行

- 三井住友銀行

- みずほ銀行

- ゆうちょ銀行

- 三井住友信託銀行

- 横浜銀行

- 千葉銀行

- 福岡銀行

- 静岡銀行

- 常陽銀行

- 七十七銀行

- 西日本シティ銀行

- 京都銀行

- 広島銀行

- 八十二銀行

- 群馬銀行

- 北陸銀行

- 中国銀行

- 十六銀行

- 足利銀行

- きらぼし銀行

- 全宅住宅ローン

- 日本住宅ローン

- 東京スター銀行

執筆・監修者

Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024

Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024